近日,智星空间与北京理工大学雷达技术研究院王岩研究组成功实现了合成孔径雷达(SAR)卫星非沿迹机动成像技术在轨试验验证。

传统情况下,SAR卫星的条带和聚束等成像模式都是沿卫星飞行的航迹成像,其方位向基本与飞行速度方向一致,这使得SAR卫星适合高效观测和飞行速度方向一致的直线条形区域,而自然场景如河流、高架公路/铁路桥、山谷/山脉、地震带、海岸线等都是长曲线条形区域。星载SAR非沿迹场景匹配曲线成像是一种对长曲线场景高时效、高分辨成像的新模式,主要特征是其成像带匹配弯曲场景的地理走向。相比常规的星载SAR沿航迹成像,新模式卫星单次过顶观测能够覆盖更长的自然目标区域,从而大幅减少必需的卫星过顶观测次数,显著提升星载SAR对长曲线场景成像时效性,提升星载SAR对地观测效能。

2024年3月智星空间曾与王岩研究组,利用智星二号A星的二维相控阵的电扫能力,成功实现了佛罗里达东海岸长曲线场景成像。在此基础上,智星空间通过姿控软件在轨升级,使卫星具备动中成像能力,即在姿态机动过程能够实时调整雷达波足轨迹,并保持高姿态指向精度、稳定度。

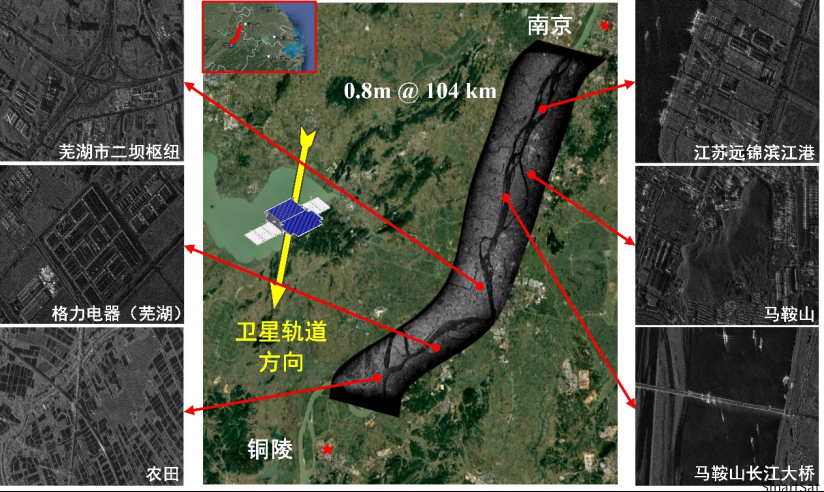

本次试验依托智星空间智星二号A星(济高科创号)进行,观测场景为南京到铜陵段的长江干流区域,星载SAR的曲线成像带匹配河道走向生成,成像方位分辨率为0.8 m(波动<3%),沿长江流域成像带长度为104 km,见下图。

未来双方团队将聚焦更多场景,对行业团队开展更广泛合作与示范性应用,进一步围绕星载SAR对地观测提质增效开展创新研究。

智星空间成立于2018年5月,是一家通过技术创新和应用创新实现卫星与雷达商业闭环的企业。公司是国际宇航联会员单位,是国内最早聚焦商业合成孔径雷达卫星并具备星载一体化设计能力的企业,2019年就在国际电联报备X波段雷达卫星频率并最终完成国内频率协调。

公司目前已经先后完成四颗卫星的研制和发射,其中今年2月3日发射230kg的合成孔径雷达卫星——济高科创号,充分展示了公司在卫星总体设计和雷达总体设计方面的能力,这是国内首颗3D打印的采用星载一体化设计的雷达卫星,首个由民营企业主导的星载雷达载荷发射入轨并顺利投入商业运营,这在商业雷达卫星领域具有较高的成本和技术优势。

公司目前正在建设12颗卫星组成的高时效商业智能合成孔径雷达卫星星座,任务指令即时上传,在轨雷达成像解译,小时级的关键数据回传。此外,公司针对轻小型无人机开发了MiniSAR产品,并实现批产,具备实时成像全极化及高达0.1m分辨率能力,具备国际领先水平。

+86-13718689002(刘经理)

010-62960787(座机)

北京智星空间技术研究院 地址:北京市海淀区邓庄南路万家盛景大厦A座8层

济南智星空间科技有限公司 地址:山东省济南市高新区东区春暄路337号算谷产业园